Wie aus dem ersten Teil dieser Artikelreihe hervorgeht, ist Ideation alles andere als einfach. Wer das Gegenteil behauptet, gibt sich im Zweifel auch damit zufrieden, überhaupt einen Ansatz zur Lösung eines für ihn wichtigen Problems gefunden zu haben – und nicht den besten.

Im Ideationprozess geht es nicht darum, neue Ideen zu entwickeln, sondern gute – also konkrete Ansätze, wie man von A nach B, vom Problem zu einer wirksamen Lösung kommt.

Im Folgenden möchte ich dir 7 typische Faktoren einer erfolgreichen Entwicklung und Bewertung innovativer Ideen vorstellen. Los geht’s …

Ideation an strategischen Zielen ausrichten

Einfach nur irgendeine Idee zu entwickeln, ist in der Tat nicht schwierig. Aber ob sie einem helfen wird, die strategischen Ziele des Unternehmens zu erreichen … nun, das darf bezweifelt werden. Zumindest wenn man diese im Vorfeld nicht klar kommuniziert und sie auch nicht im Bewertungsprozess berücksichtigt hat.

Die strategischen Ziele eines Unternehmens sollten SMART [also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und zeitgebunden (im Englischen: timely)] sein. Nur dann wissen die Teilnehmer eines Ideation-Workshops / eines online durchgeführten Ideenwettbewerbs, was eigentlich erreicht werden soll.

Wenn ihr noch einen Schritt weitergehen wollt, könnt ihr auch eine sog. Outcome-to-Impact-Map definieren. Das ist eine Grafik zur Visualisierung der Verbindung zwischen den Wirkungsmetriken in eurer Problemstellung und den taktischen Ergebnissen, die ihr erreichen wollt. Richtig umgesetzt, geht aus dieser Art der Darstellung hervor, welche Stellschrauben (= Indikatoren) Einfluss auf das erhoffte Ergebnis nehmen. Damit gibt man den Teilnehmern einen gewissen Denkrahmen vor.

Wenn man bspw. die Free-to-Paid-Conversion-Rate einer App erhöhen will, kann man über die Outcome-to-Impact-Map verdeutlichen, dass ein Kunde die App zunächst einmal downloaden muss (leading indicator), bevor er zu einem zahlenden Kunden werden kann (lagging indicator). Die daraus resultierende Frage könnte lauten, wie man die Download-Wahrscheinlichkeit erhöhen und so potenzielle Interessenten zur Registrierung für die kostenlose Testphase motivieren kann.

Wichtig ist, dass jeder im Prozess weiß, worauf man als Team eigentlich hinarbeitet.

Akzeptanzkriterien festlegen

Auch sollte man klar kommunizieren, welche Anforderungen an die einzureichenden Ideen gestellt werden.

So sollte jede Idee einen Titel haben, in mehreren Sätzen beschrieben werden, gleichzeitig aber auch nicht zu lang sein und klar aufzeigen, wie sie zur Erreichung der strategischen Ziele beiträgt. Zudem kann man noch auf erste Schritte der Umsetzung eingehen und festlegen, wer für die Umsetzung verantwortlich ist (das muss aber nicht zwingend so sein und kann auch noch später im Prozess erfolgen).

Ich habe schon erlebt, dass die Aufgabenstellung – sprich: die Ausgangsfrage – mit einer Gegenfrage beantwortet wurde. So ein Impuls lässt sich natürlich nur schwer bewerten.

Vorgehen erklären

Nach meiner Erfahrung ist das einer der wichtigsten Punkte. Wenn die Teilnehmer eines Workshops oder einer Online-Challenge nicht wissen, was mit ihren Lösungsvorschlägen passieren wird, sinkt ihre Beteiligungsbereitschaft – unseren Untersuchungen zufolge – um mehr als 50%.

Aus einer von trendINNOVATION durchgeführten Studie geht hervor, dass viele Mitarbeiter sich nur deshalb nicht in die Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung ihres Unternehmens einbringen, weil ihnen schlicht nicht klar ist, was mit ihren Ideen passiert, wer für die Bewertung verantwortlich ist und welche Kriterien im Evaluierungsprozess angewendet werden. Dem gilt es zu begegnen, indem man schon in der Projektbeschreibung darauf eingeht, wie es im Anschluss an die Ideenentwicklungsphase weitergeht.

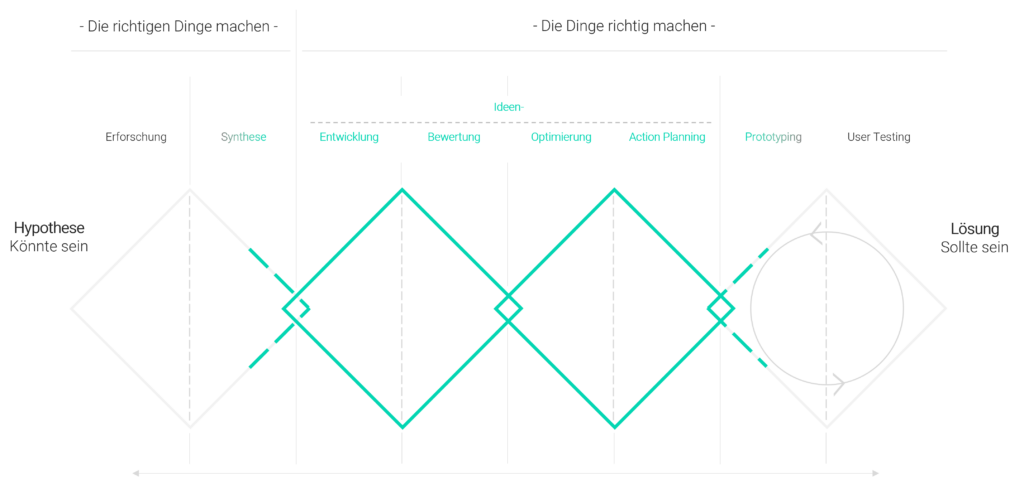

Überhaupt bedarf es einer klaren Struktur im Ideation-Prozess. Hierbei kann man sich z.B. am Double Diamond orientieren, der klar zwischen divergenten und konvergenten Phasen und damit zwischen der Öffnung und der anschließenden Verengung des Lösungsraums unterscheidet.

Bei Evulu haben wir dieses Modell noch ein bisschen weiter aufgefächert und mit dem Quattro Diamond unseren eigenen Ansatz entwickelt. Dabei decken wir mit unserer Plattform die grün eingefärbten Areale ab.

Evulus Modell des Quattro-Diamonds

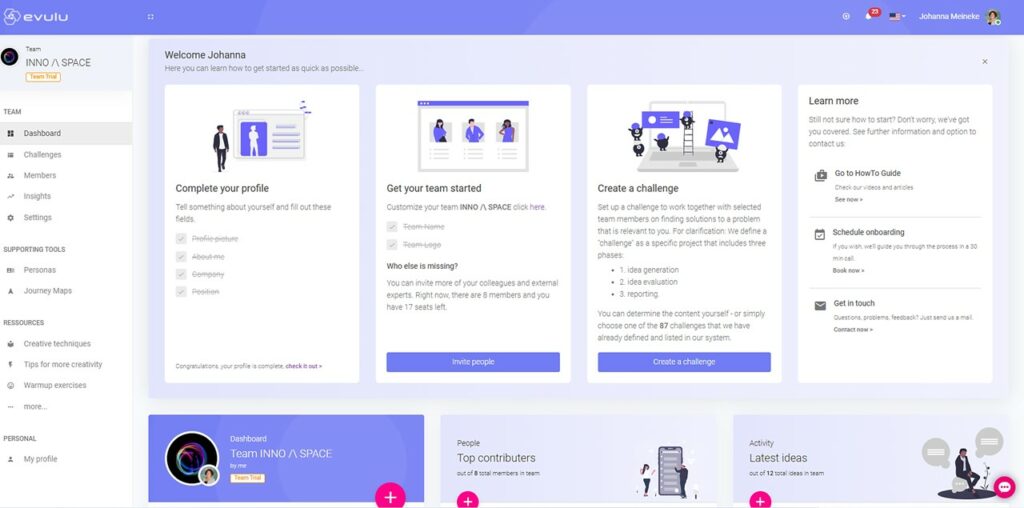

In der Praxis zeigt sich, dass ein klar definierter Prozess innovationsrelevante Metriken positiv beeinflusst, darunter die Beteiligungsquote, die Ideenquote, die Absprungrate der Juroren im Ideenbewertungsprozess u.a.m. (alles Kennzahlen, die automatisch durch Evulu gemessen werden).

Fragen richtig stellen

Auf unserer Plattform hat man grundsätzlich die Möglichkeit, seine eigenen Projekte anzulegen oder auf eine Vielzahl bereits vor-definierter Challenges zurückzugreifen. Diese betreffen ganz unterschiedliche Bereiche und lassen sich grob in funktionsorientierte und funktionsübergreifende Projekte unterteilen.

Wenn ihr euch die unterschidlichen Kampagnen mal genauer anschaut, werdet ihr feststellen, dass diese in einem bestimmten Frage-Format gehalten sind und mit den Wörtern „Wie können wir …“ / „How might we …“ beginnen. Das hat Gründe.

Das “Wie” deutet nämlich darauf hin, dass man die Antwort noch nicht kennt.

Das „können“ betont, dass alle Antworten auf die Frage mögliche Lösungen beschreiben – und nicht die einzig denkbare. Es lohnt sich also, die unterschiedlichen Vorschläge zu bewerten, anstatt sich sofort auf die Umsetzung der zuerst eingereichten Ideen zu konzentrieren.

Und das “wir” suggeriert, dass die Umsetzung (oft auch die Erarbeitung) einer Idee Teamarbeit ist.

Entscheidend ist, dass die Ausgangsfrage und der sich daraus ableitende Auftrag an die Teilnehmer weder zu weit noch zu eng gefasst – also weder schwammig sein, noch Lösungswege vorgeben darf. Eine gut formulierte Frage / Challenge beinhaltet Grenzen, lässt aber gleichzeitig genug Raum, um auf unterschiedlichen Wegen ans Ziel zu kommen.

Beispiel:

Wie können wir Menschen in der Großstadt dazu motivieren, auf die Anschaffung eines Autos zu verzichten und stattdessen Gebrauch von den öffentlichen Verkehrsmitteln zu machen?

Wie können wir dafür sorgen, dass eine Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt X von vielen Nutzern als Highlight des Tages beschrieben wird?

etc.

Die richtigen Personen in die richtige Phase integrieren

Bei der Auswahl der Teilnehmer stehen 3 Kriterien im Mittelpunkt: Sachkenntnis, Bereitschaft, Verfügbarkeit.

Grundsätzlich sollte man sich überlegen, wer einen sinnvollen Beitrag zur Lösung des zu bearbeitenden Problems und damit zur Beantwortung der WKW-Frage leisten kann – wer von den infrage kommenden Personen bereit ist, das auch zu tun – und ob die in Frage kommenden Kandidaten überhaupt verfügbar sind.

Darüber hinaus sollte man sich genau überlegen, wen man in welche Phase des Ideation-Prozesses integrieren will. Manche meinen ja, jeden in jede Phase (also sowohl in die Entwicklungs- als auch in die Bewertungs- und die Refinement-Phase) integrieren zu müssen, aber das verwässert nur die Ergebnisqualität. Es mag auf den ersten Blick demokratischer sein, allerdings ist niemandem damit geholfen, wenn die in Phase 1 generierten Lösungsvorschläge von Menschen bewertet werden, die aufgrund mangelnder Sachkenntnis keine fundierte Bewertung vornehmen können – deren Urteil also allein auf ihrem Bauchgefühl basiert. Macht euch also Gedanken, wen ihr in welchem Prozessabschnitt dabei haben wollt.

Die letzten beiden Punkte liegen formal außerhalb des klassischen Ideation-Prozesses – sollen aber trotzdem erwähnt und kurz beschrieben werden.

Experimente durchführen und Annahmen testen

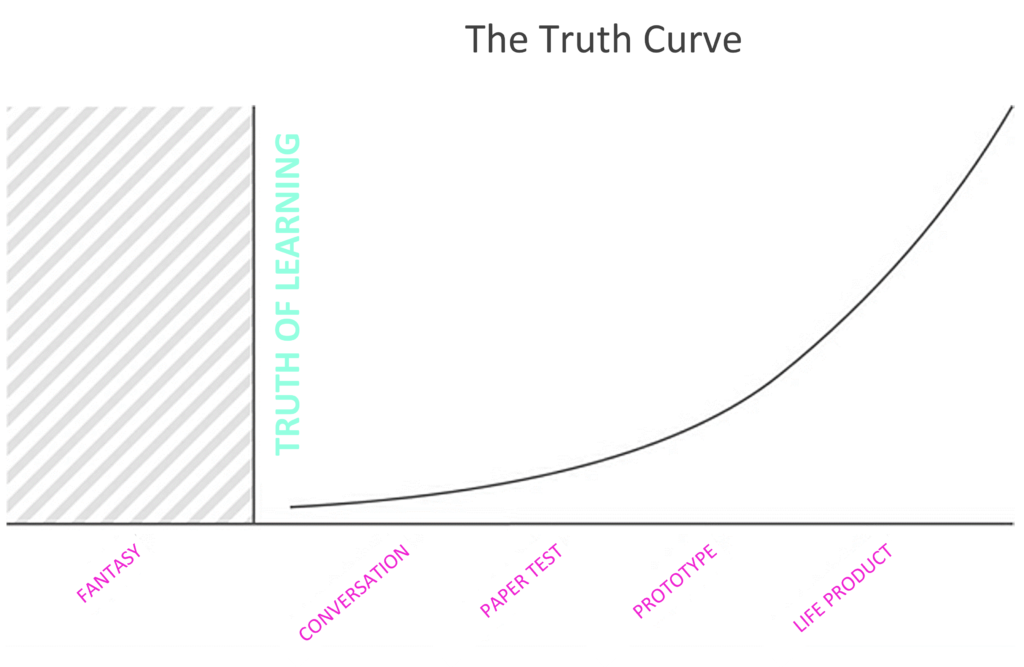

Im Endeffekt ist eine Idee ja nichts anderes als die Behauptung, das Ausgangsproblem auf eine bestimmte Art und Weise lösen zu können. Das gilt es zu testen. Aus diesem Grunde sollte man sich überlegen, wie man mit einem möglichst geringen Mitteleinsatz seine Annahmen validieren kann.

Um aus der Vielzahl möglicher Umsetzungsformen die richtigen auswählen zu können, kann man sich z.B. der sog. „Truth Curve“ bedienen. Aus dieser geht hervor, welche Methoden einem mit wie viel Aufwand helfen, dem Wahrheitsgehalt seiner Hypothese näher zu kommen.

Führt man z.B. eine team-interne Diskussion über die zu erwartenden Reaktionen des Marktes auf ein neu vorgestelltes Produkt durch, ist das zwar besser als das Produkt ohne jede Form der kritischen Betrachtung zu launchen. Allerdings ist dieses Vorgehen weit weniger aussagekräftig als wenn man seine Überlegungen in einen klickbaren Prototyp übersetzt und diesen durch potenzielle Kunden testen lässt. Die Auswahl hängt letztlich von den zur Verfügung stehenden Ressourcen ab (und sicher auch davon, wie ernst es einem mit dem Projekt ist).

Barrieren beseitigen

Bevor man seine Lösung am Markt vorstellt, gilt es, die wichtigsten Hürden aus dem Weg zu räumen. Dazu zählt alles, was einer erfolgreichen Umsetzung im Wege steht – zum Beispiel: unnötig lange Genehmigungsverfahren, mangelnde Unterstützung durch das Top-Management, Rollenprobleme im Umsetzungsprozess etc.

Wer sicher gehen möchte, dass er die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung und Implementierung innovativer Ideen erfüllt, dem empfehle ich die Nutzung professioneller Ideation-Tools. Dazu gehört natürlich auch Evulu. 😊🙌 Klar bin ich ein bisschen voreingenommen – aber ich würde dir unsere Applikation nicht empfehlen, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass du damit all deine Innovations- und Projektziele erreichen kannst. Probier es doch einfach mal aus. Die Startphase ist kostenlos und endet automatisch.

Falls Du Fragen hast, komm jederzeit auf uns zu. Wir freuen uns auf den Austausch mit Dir.

Beste Grüße und bis bald

Krist°f / Co-Founder von Evulu

PS: Falls Du Dich nähergehend mit möglichen Kreativitätstechniken auseinandersetzen möchtest, empfehle ich dir, mal einen Blick in unser Wiki zu werfen.

Photo by Dstudio Bcn on Unsplash