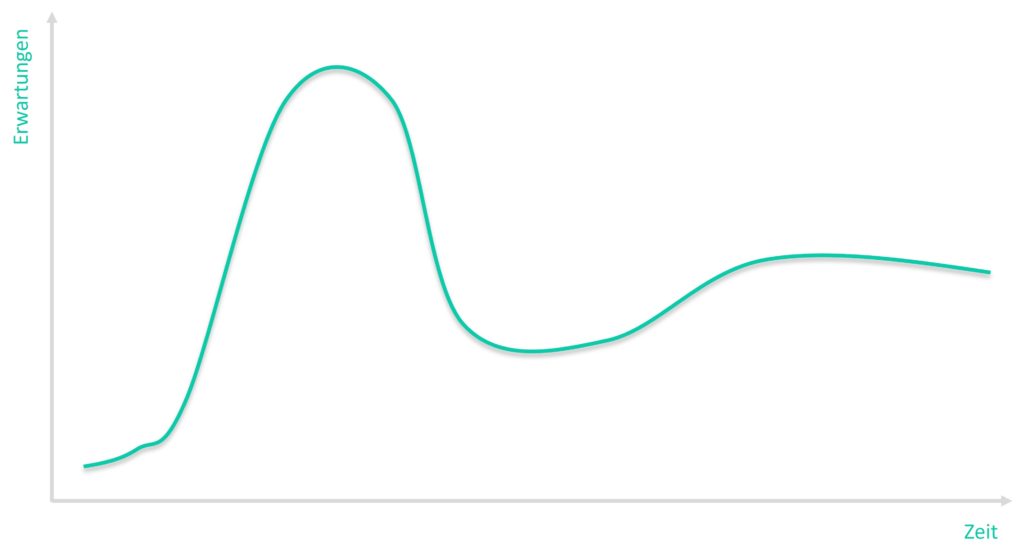

Timing entscheidet: über den Erfolg von Innovationsprojekten, über die Zukunftsaussichten eines Unternehmens und damit auch über Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Doch so wichtig es auch ist, zur richtigen Zeit mit der richtigen Idee im richtigen Markt zu sein – eine Anleitung, wie das gelingen kann, gibt es nicht … oder: nicht so genau. Im Dunkeln tappen muss man aber auch nicht. Es gibt zahlreiche Modelle, die sich bemühen zu erklären, wie unsere Zukunft aussehen wird. Das bekannteste ist ohne Zweifel der von Gartner definierte und jährlich neu herausgegebene „Hype Cycle“.

Gartner’s Hype Cycle

In diesem werden die wichtigsten Technologien aufgeführt. Auch wird erkennbar, wo diese in ihrer Entwicklung gerade stehen. Und wie viel „Lärm“ um sie gemacht wird. Der Gedanke dahinter ist, dass durch das Wertversprechen von innovativen Technologien oft ein gewisser Hype entsteht. [Ich weiß gar nicht, wie oft in den letzten Jahren schon etwas als das „Next Big Thing“ angekündigt wurde. Zu oft in jedem Fall.]

Durch den erzeugten Hype rücken die betrachteten Technologien in den Mittelpunkt der Diskussion. Am Anfang beteiligen sich nur einige Early Adopters an diesem Austausch, aber mit der zunehmenden / zunehmend schriller werdenden Berichterstattung fängt auch der Massenmarkt an, sich für die Vorteile der gehypten Innovationen zu interessieren. [Die technologischen Abläufe im Hintergrund wecken im Normalfall nicht das Interesse der breiten Öffentlichkeit.]

Doch dann stellt man fest, dass der versprochene Nutzen gar nicht sooo „crazy“ ist – dass die Enwtickler noch ziemlich am Anfang stehen und ihre Erfindungen „Lichtjahre“ von einer breiten Durchdringung des Marktes entfernt sind.

Mit einem Mal erlischt das Interesse an den vormals gehypten Innovationen (und zwar ziemlich genau so schnell wie es aufgekommen ist). Und so wird aus dem “nächsten großen Ding” erstmal einfach nur „The Next Thing“. Einige Entwickler lassen sich durch den Rückgang der Berichterstattung von ihrem Weg abbringen und investieren ihre Ressourcen lieber „in etwas noch Krasseres“. Andere nutzen diese Phase der „Ruhe“, um näher an ihre Zielkund:innen heranzurücken, deren Anforderungen zu analysieren, den bisherigen Produktstand weiterzuentwickeln, ihren Lösungsansatz eventuell auch in eine neue Richtung zu führen usw. Am Ende dieses Prozesses stellen sie dann etwas vor, was vielleicht weniger beeindruckend ist als das Ursprungsmodell – aber immerhin gibt es hierfür einen Markt. Und so steigt dann auch wieder das Interesse unter den Zielnutzern. Sogar die Presse kommt zurück – wenn auch anders. In den Berichten geht es ab da eher um konkrete Anwendungsfälle – nicht mehr darum, die Welt zu retten. Auf Basis der Kund:innenreaktionen wird die Technologie weiter optimiert. Es entsteht echter Wert. Die Marktdurchdringung steigt – und damit auch die Aussicht auf Erfolg.

Aus Investorensicht kann ich sagen, dass es nicht den einen richtigen Zeitpunkt gibt, um zu investieren. Allerdings sollte man bei Hype-Werten aufpassen und sich lieber auf Technologien konzentrieren, die in der Realität angekommen sind und die Phase der „Ent-Hypisierung“ (schreckliches Wort, aber ich verwende es trotzdem) hinter sich haben.

Lern- und Erfahrungskurven-Effekte

Das richtige Timing hat aber nicht nur mit medialer Berichterstattung und einer dadurch mal stärker oder schwächer ausgeprägten Nachfrage zu tun. Schließlich muss man zur richtigen Zeit mit der richtigen Leistung am richtigen Ort sein und diese zum richtigen Preis auf dem richtigen Wege den richtigen Leuten anbieten. Dabei lassen sich einige dieser Faktoren leichter beeinflussen als andere. Das mit dem Preis z.B. ist gar nicht so einfach. Hier gilt es, die Elastizitätsgrenzen in der Preisbereitschaft seiner Kund:innen zu erfassen – man muss also verstehen, wer für welche Leistungen wie viel auszugeben bereit ist und ab wann er oder sie etwas als „zu teuer“ / „zu billig“ wahrnimmt.

Um im richtigen Moment das richtige Produkt zum richtigen Preis überhaupt anbieten zu können, muss in der Regel zunächst investiert werden: in den Bau von Produktionshallen, in die Anschaffung von Maschinen, in die Ausbildung der Mitarbeitenden usw. Auch muss man akzeptieren, dass die variablen Stückkosten zunächst oft relativ hoch sein werden, weswegen technologielastige Neuentwicklungen für viele Menschen am Anfang schlicht nicht erschwinglich sind. Ob also jemand zur Gruppe der Early Adopters gehört, hängt (anders als oft dargestellt) nicht alleine von seiner Affinität für neue Produkte, sondern auch von seinen Zugangs- und Finanzierungsmöglichkeiten ab. Aber: Mit zunehmendem Lernfortschritt und steigender Nachfrage sinken v.a. die variablen Kosten oft rapide; dem Wright’schen Gesetz nach sogar um 20 bis 30 % – zumindest bei einer Verdoppelung der Produktionsmenge. Dadurch wird man dann irgendwann auch für den Massenmarkt (und hier zunächst vor allem für die Early Majority) interessant.

Das heißt: Wer bereit ist, in die Entwicklung von Innovationen zu investieren, kann seine Leistung(en) oft auch als erster (oder als einer der ersten) skalieren – und folglich Kostensenkungen in Form von Preisnachlässen an seine Kund:innen weitergeben.

Gutes Timing hat also nicht nur mit dem Gefühl für den Moment, sondern auch ganz viel mit dem Thema Foresight und einer systematischen Auseinandersetzung mit Themen zu tun, die in Zukunft relevant sein werden. Und das bringt uns auch schon zum letzten Abschnitt dieses Beitrags.

Umgang mit Trends

Natürlich lässt sich mit dem Wright’schen Gesetz voraussagen, ab wann man ein bestimmtes Produkt zu bestimmten Konditionen herstellen und dieses dann zu einem bestimmten Preis einer bestimmten Gruppe zugänglich machen kann. So weit, so gut. Aber was ist, wenn man seine Anstrengungen von vornherein auf das falsche Produkt konzentriert?

Um das zu verhindern oder zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, zu verringern, muss man sich mit den in unserer Gesellschaft und an den Märkten zu beobachtenden Trends auseinandersetzen. Hierbei unterscheiden wir grob zwischen Meta-, Mega-, Makro- und Mikro-Trends, wobei unser Augenmerk vor allem auf den drei letztgenannten liegt.

Zur näher Erläuterung finden Sie hier einen Auszug aus unserem Whitepaper „Auf in die Zukunft … über den Umgang mit Trends“:

Megatrends entfalten sich oft über mehrere Jahrzehnte. Sie berühren alle (oder zumindest die wesentlichen) Dimensionen des gesellschaftlich-ökonomischen Lebens und beeinflussen so unsere Wertevorstellungen, unser Zusammenleben und unsere Konsumgewohnheiten. Sie treten nicht nur lokal auf, sondern lassen sich weltweit in ähnlich strukturierten Regionen beobachten (wenn auch nicht immer zur gleichen Zeit und in gleichem Maße). Jeder dieser Megatrends ist vielschichtig und mit anderen vernetzt. Daraus ergibt sich ein Wirkungsgeflecht, das z.T. schwer zu durchschauen ist. Schwer, aber nicht unmöglich.

Jeder Megatrend definiert sich über eine Vielzahl an Subausprägungen (auch Makrotrends genannt).

Beispiel: Planet First

| Zero Waste | Cradle-to-Cradle | Fair Trade | Clean Tech | … |

Auf dieser, also der Sub-Ebene, lassen sich typische, mit Trends assoziierte Effekte beobachten, so z.B. eine sprunghafte Zu- und Abnahme des öffentlichen Interesses an bestimmten Themen.

Gestützt werden diese Makro-Trends durch Mikro-Trends (oft auch als “Weak Signals” bezeichnet).

In unserem White Paper beschreiben wir auch, wie man mit diesen Transformationsprozessen umgehen kann. Ob man da dem von uns präferierten Ansatz oder irgendwelchen anderen folgt, ist für uns weniger wichtig als das grundsätzliche Bemühen, sich in systematischer Form mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Wer das macht, hat zumindest eine Vorstellung von dem, wie sich die Welt entwickeln wird, welche Bedingungen in Zukunft herrschen werden, welche regulatorischen Änderungen sich daraus ableiten lassen usw. Man lernt, die Zukunft mitzugestalten – anstatt einfach immer nur auf die Vorgaben anderer zu reagieren. Auch das hat viel damit zu tun, ob man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist – oder anders formuliert: überhaupt sein kann, denn wer immer nur den neuesten Trends hinterherläuft, kommt in der Regel zu spät, wenn der Kuchen verteilt wird.

Timing mag nicht alles sein – aber fast alles. Sich hiermit näher auseinanderzusetzen, ist wichtig, wenn man seine Position am Markt festigen will. Falls Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

Bis dahin alles Gute und viel Erfolg

Krist°f / Co-Founder Evulu

Foto von Towfiqu barbhuiya auf Unsplash